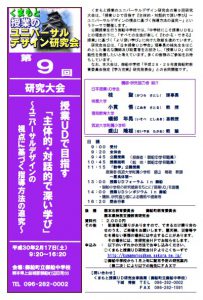

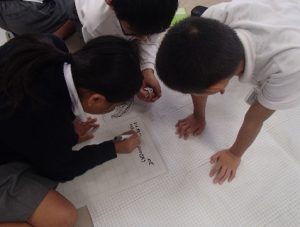

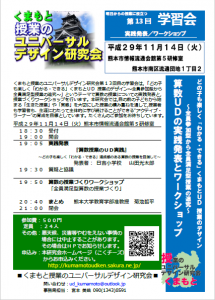

くまもと授業のユニバーサルデザイン研究会の第9回研究大会は、「授業UDで目指す『主体的・対話的で深い学び』~ユニバーサルデザインの視点に基づく指導方法の追究~」というテーマで開催します。

公開授業を行う御船中学校では、「中学校にこそ授業UDを」との理念の下に、「すべての生徒が楽しく『わかる・できる』授業」に基づく「より深い学び」に向けた取組を進めています。

研究会当日は、「日本授業UD学会」理事長の桂先生をはじめとした著名な講師及び助言者をお招きし、「授業UD」の可能性を発信したいと考えています。多くの皆様のご参加をお待ちしています。

なお、本大会は、御船中学校「平成28・29年度御船町教育委員会指定『学力充実』研究発表会」との合同開催です。

申し込み http://www.kokuchpro.com/event/bba96d4c530717ef70425ef40fcd24b1/

講師・研究協力者 紹介

日本授業UD学会 桂 聖(かつら さとし) 理事長

明星大学 小貫 悟(こぬき さとる) 教 授

福岡教育大学 礒部 年晃(いそべ としあき)准教授

筑波大学附属小学校 盛山 隆雄(せいやま たかお)教 諭

日 程

9:00 受付

9:20 全体会

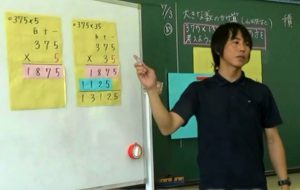

9:45 公開授業 (授業者:御船中学校職員)

10:45 授業説明 (説 明:御船中学校職員)

11:15 「数学」公開授業

授業者:筑波大学附属小学校 盛山 隆雄 教諭

~昼食休憩~

13:00 授業UDフォーラム in 御船

・御船中学校の研究概要をもとに「授業UD」を協議

14:00 授業UDシンポジウム in 御船

・講師、研究協力者による講話や提案等

16:20 閉会行事

後 援 熊本市教育委員会 御船町教育委員会 熊本県特別支援教育研究会

資料代 : 2,000円

その他 : 駐車場に限りがありますので、できるだけ乗り合わせのうえ、ご来場をお願いします。悪天候、災害等やむを得ない事情の場合には中止することがあります。その場合には、本研究会HPでお知らせします。

申込み : 以下のいずれかの方法でお申し込みください。

①こくちーずで

②御船中学校から1月上旬に配布予定の研究案内(第二次)により以下の宛先にFAXで

たくさんのご参加をお待ちしています。

こくちーずからの申し込みはこちらから↓

http://www.kokuchpro.com/event/bba96d4c530717ef70425ef40fcd24b1/

チラシのダウンロード↓

お問合せ

【問い合わせ】

くまもと授業UD研究会事務局(御船町立御船中学校)

下城 秀樹 TEL 096-282-0002 FAX 096-282-1591 Mail:ud_kumamoto@outlook.jp

QRコードからもこくチーズに入れます。

QRコードからもこくチーズに入れます。

QRコードからもこくチーズに入れます。

QRコードからもこくチーズに入れます。